REGIÃO – RIO TIQUIÉ E BAIXO UAUPÉS, Maurice Jacques Bazin (1934 -2009)

O texto original de Maurice Bazin, publicado em IPOL – Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Lingüística. Site Fala, Brasil. Domingo, 31 de outubro de 2004.

Este texto foi editado postumamente por Flora Dias Cabalzar, a partir de um relatório escrito por Maurice Bazin em 2002, após sua segunda viagem ao rio Tiquié (http://www.ipol.org.br/) na região do alto rio Negro em assessoria à Escola Tuyuka, e do planejamento de atividades que ele mesmo pôs a circular entre alguns professores e formadores do rio Negro, às vésperas da etapa de 2007 do II curso de Magistério Indígena. Publicado em EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA DO RIO NEGRO, 1998-2011.

Como aprendi do povo Tuyuka

Ser professor é saber aprender descobrindo junto com os outros; é também saber orientar as pesquisas dos alunos na comunidade. São os próprios alunos que descobrem o mundo, como funcionam as coisas e as pessoas.

Ser professor não é para trazer coisas de fora; é para ajudar a melhor mergulhar, conscientemente, dentro da cultura da comunidade, registrá-la e reforçá-la com a participação das crianças.

Ser professor é ser um modesto catalisador das iniciativas para descobertas, para autodescobertas, para redescobertas da riqueza das criações intelectuais e materiais da comunidade na sua cultura própria.

Abrir os olhos criticamente para o que é seu; reconhecer, nas coisas concretas já fabricadas, propriedades

físicas e conceitos matemáticos utilizados por todas as civilizações; aprender fazendo, experimentando

com o que se constrói de verdade.

Isto é o que se vive em oficinas, uma maneira de aprender juntos na sala de aula e fora dela. Também aprende-se a escutar as pessoas que sabem porque fazem.

Investigando com as mulheres os ciclos de produção e preparação da mandioca, chegando assim à descoberta tuyuka dos processos de evolução e seleção nos seres vivos, colocados em prática pelas mulheres centenas de anos antes de Alfred Wallace inspirar-se no próprio rio Negro e de Darwin publicar a teoria da origem das espécies.

A atuação relatada neste texto e proposta como semente pedagógica numa “diferenciada educação escolar indígena” pretende contribuir ao autofortalecimento das culturas indígenas frente à historicamente insistente penetração militar, religiosa, comercial, escravizante e escolarizante, à

qual cada povo foi submetido nos tristes 500 anos de contato esmagador.

Hoje existem respeitosas intenções escritas na Constituição brasileira de 1988. Elas reconhecem para as culturas indígenas o direito de viver e as outorga consequentemente direito a territórios próprios e à educação “diferenciada”. Mas aquele respeito não se reflete no tom e no conteúdo das perguntas que a grande maioria das pessoas me fazem, no saguão de uma universidade ou no botequim, ao saberem que acabei de voltar do que eles chamam de “fundo da floresta amazônica” em vez de Terras Indígenas demarcadas.

Ao mesmo tempo em que alguns brancos ou suas ONGs estão apoiando escolhas próprias de cada grupo linguístico para poder escrever sua língua com facilidade ou organizando a comercialização direta de artesanato, encontramos ainda os candidatos a mestrado de universidades da Virgínia ou de Santa Catarina, em linguística ou em bioquímica, estudando a língua de um povo, ou estudando e experimentando com os princípios alucinógenos dos cipós utilizados em cerimônias rituais, para si mesmos ou apenas para lhes conferir um canudo acadêmico. E encontramos ainda o pretendido “perito em línguas dos outros” que decreta “errada” toda ortografia indígena que não siga todas as rígidas convenções fonéticas inventadas por pesquisadores brancos descomprometidos com a vida indígena.

É, portanto, num contexto ainda invasivo que os povos indígenas estão definindo o uso que podem fazer daquela oferta constitucional de “educação diferenciada”.

Minha prática, que proponho a outros educadores viver de coração aberto, insere-se no que Amilcar

Cabral chamava de “resistência cultural” [Análise de alguns tipos de resistência, 1969] quando criava um sistema educacional novo nos territórios libertados do colonialismo português na Guiné Bissau antes da obtenção da independência nacional pela luta armada.

O texto a seguir se dirige aos professores indígenas e às pessoas que aceitam a delicadíssima tarefa de “formá-los”. Mostra, através de exemplos de atividades, como eu, na posição docente, trabalhei na comunidade para juntos encontrarmos coisas do seu interesse, construir na sua língua conceitos úteis, criando assim uma educação formal própria, diferenciada do rígido monumento alheio de “ciência e matemática” construído pelos brancos.

Sua língua é sua

A sua língua é sua. Ela é indígena.

Você a usa, você a ensina, você alfabetiza as crianças com ela, você e toda sua comunidade a escrevem. Com ela vocês vivem a sua vida, fazem e constroem, contam e registram a sua cultura.

É nesta língua, paterna ou materna, dependendo dos povos, que se introduz a escrita e a leitura.

É nesta língua que se discute a história, que se estuda, ao longo dos níveis de escolarização formalizados à sua maneira.

É na língua da comunidade que se “alfabetiza”, no ato de expressar e registrar o mundo com palavras

suas. Para quem esta ideia é nova, lembramos dois fatos.

- A suposta “alfabetização em português” nunca aconteceu (um índio adulto lembrará que até a 4a série, mesmo apanhando, somente conseguia dizer “bom dia padre” e não escrevia frases. “Escutava” português, mas falava apenas suas línguas familiares).

- A impossibilidade de ter êxito ao forçar a primeira escrita/leitura numa língua diferente da língua falada na família foi comprovada em numerosos estudos de departamentos de Educação de universidades da Califórnia onde vivem várias “minorias” étnicas recém emigradas nos Estados Unidos. Por isso, lá, a primeira (e única necessária) alfabetização é oferecida em muitas línguas desde espanhol até chinês em escolas públicas, apesar das pressões nacionalistas para impor a língua inglesa. Para metade da população atual da Califórnia, a língua inglesa é língua estrangeira aprendida como segunda língua.

Para se comunicar com outras comunidades ou quando se casarem [pode ser comum casamentos interculturais entre povos indígenas de diferentes línguas], homens e mulheres indígenas precisam

conhecer outras línguas. Cada um as aprende quando precisar, ao longo da vida.

Para enfrentar o mundo do branco invasor das terras e das mentes indígenas, para poder negociar com ele, para poder reconquistar a independência administrativa e ideológica necessária para controlar o sistema educacional dito indígena, mas concedido pelo mundo de fala portuguesa, é necessário ensinar também a língua portuguesa no momento escolar certo, quando já se tem consciência da necessidade de usá-la. Mas o português é língua estrangeira para os índios que vivem em território hoje brasileiro, como o francês é língua estrangeira para os índios que vivem em território hoje francês na Guiana “Francesa”.

Sua ciência é sua. Sua matemática é sua.

Como sua língua, as suas técnicas são suas. Elas são indígenas.

Você as usa, as passa de geração em geração.

Você as ensina na comunidade; cada um fabrica sua canoa, suas redes, seu tipiti, seu abanador

de fogo, seus cestos, seus instrumentos musicais, seus brinquedos.

Com essas técnicas vocês mantêm a sua vida material e registram a sua cultura.

Os conteúdos daquelas técnicas se ensinam na sua língua, como língua de instrução. Na interação com outros povos, vocês descobrem que existem outras técnicas, desenvolvidas por outras pessoas. No alto rio Negro, os Maku fabricam os cestos cargueiros que todos os outros povos utilizam. Aquela técnica é deles. É uma outra língua técnica.

Para enfrentar o mundo todo tecnologificado do branco invasor você precisará conhecê-lo no momento

educacional certo, quando terá necessidade de uso, depois de ter sido alfabetizado tecnicamente nos conteúdos matemáticos e científicos da sua própria comunidade, na sua própria língua, a partir dos conteúdos das suas próprias técnicas.

A matemática na qual o mundo “global” externo se apoia é uma linguagem estrangeira; está formulada em português nos livros didáticos “oficiais”; foi colocada no ensino europeu por educadores europeus submissos frente ao pensar específico de um grupo de matemáticos franceses dedicados à generalização formal de todo e qualquer conceito; ficou distorcida e caricaturalmente formal nas sucessivas traduções e adaptações que sofreu nos livros didáticos tanto europeus como dos países ditos “em desenvolvimento”, atrelados à ideologia neocolonial… Não pode servir na educação indígena.

Não é no fim do mundo além-Atlântico europeu que devemos ir buscar um modelo para ensinar matemática e ciência entre indígenas.

Precisamos alfabetizar-nos todos técnico-cientificamente, redescobrindo juntos (e isso é ensinar) a matemática e a ciência maternas e paternas contidas nas coisas técnicas indígenas que mantêm a vida.

Ser educador indígena

Cada professor indígena e cada formador de professores indígenas precisa convencer-se, pelo estudo e pela prática de uma pesquisa coletiva na comunidade, que existe uma riqueza própria em cada indivíduo e em todo povo indígena, nos domínios chamados de “Matemática e Ciência”.

Cada povo, cada civilização, no mundo inteiro, criou sua própria maneira de contar, de fazer medições de distâncias, áreas, volumes; de criar desenhos de construções ou decorativos (de fazer “geometria”); de estabelecer regras e “provas” para os mais variados jogos; de produzir superfícies e volumes a partir de fibras entrelaçadas de maneiras muito bem definidas e classificáveis (na cestaria).

Houve trocas e migrações ao longo da história da humanidade em toda sua diversidade. Mas a matemática dos europeus de hoje, a matemática dos que pretendem nos globalizar até a extinção das nossas diferenças criativas, é meramente uma expressão particular e reduzida do pensar humano em questões de matemática. Por exemplo, cada educador em meio indígena deve saber que o povo indígena Maia, cujos descendentes formam parte do movimento indígena Zapatista de Libertação no estado de Chiapas no sul do México, tinha livros antes dos conquistadores europeus chegarem e queimarem todos os seus escritos. E que infelizmente sobraram apenas três livros dos milhares que foram queimados pelo primeiro bispo daquela região.

É preciso descobrir que um destes livros contém tabelas astronômicas de grande precisão sobre os eclipses de sol e da lua e sobre as posições de Vênus, que nos permitem prever os eclipses de hoje.

E que a base de numeração, de contagem, utilizada pelos Maia era de base vinte (potências de 20) e não de dezenas (potências de 10) como a dos indianos, que chegou aos árabes, depois aos portugueses e agora domina no mundo da Organização Mundial do Comércio (OMC).

E que a notação maia usada para escrever números era de posição e utilizava um símbolo especial para o zero, isto 700 anos antes dos europeus começarem a usar o sistema numérico multiplicativo indiano e abandonar o sistema aditivo do Império Romano.

Isso tudo deve nos ajudar a reconsiderar e combater o que dizem os livros dos colonialistas:

“índios contam até 3 ou 4, e depois dizem muito’”. (visão colonizadora)

Etnomatemática: Ser um Professor Decolonizador

Cada educador em meio indígena deve aprender as variadas maneiras de “fazer matemática” desenvolvidas pelos povos antes de serem submetidos à colonização europeia.

Cada pessoa educadora deve ler os livros da professora e etnomatemática Claudia Zaslavsky (1917-2006). Em especial, o livro “A África Conta”, cuja edição original com o título “Africa Counts” aconteceu em 1970 e foi uma revolução nos meios universitários norte-americanos que tiveram que reconhecer a existência das matemáticas das populações indígenas da África e, portanto, respeitá-las.

Outro livro indispensável de ler, e a partir do qual é também indispensável praticar o que apresenta, é: “Desenhos da África” por Paulus Gerdes, Editora Scipione, São Paulo, 1990.

[O Professor naturalizado moçambicano, Paulus Pierre Joseph Gerdes (1952-2014) desenvolveu e orientou em Moçambique muitos estudos em EtnoMatemática e algumas de suas produções podem ser encontradas gratuitamente no site Lulu: https://www.lulu.com/spotlight/pgerdes. As obras também podem ser compradas eletronicamente ajudando a manter o fundo Paulus Gerdes].

O que fazer, como fazer

Para dar um exemplo de como proceder, aqui está a meta que me foi dada por Flora Dias Cabalzar, assessora da Escola Tuyuka no Projeto de Educação desenvolvido pelo Instituto Socioambiental e pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), antes de ir passar um primeiro período de dez dias numa comunidade tuyuka do alto rio Tiquié em 2001:

“… na matemática precisamos começar um trabalho consistente de pesquisa com os tuyuka, a ser encaminhado pelos professores e interessados das comunidades, que avance também como melhoria da qualidade do ensino. Que torne claro o caráter interdisciplinar dos temas de pesquisa, e que dê rumos mais claros para o ensino-pesquisa de conhecimentos matemáticos”.

Cheguei, portanto, com a meta de ajudar a comunidade a se autodescobrir.

Meu papel de professor foi de solicitador de material para estudo. Do mundo exterior branco, eu não trouxe nada além da minha honestidade frente ao valor de ideias matemático-científicas que, ao detectá-las, achei útil remexer a partir de e no seio da cultura local.

Nesta “educação indígena”, tuyuka no caso presente, “diferenciada” da educação escolar brasileira,

libertada tanto do seu formalismo pedagógico como da sua “grade curricular” encarceradora,

participamos, Flora e eu, da continuada criação de um estilo de trabalho que envolveu toda a comunidade (durante cinco etapas ao longo de quatro anos), os professores e os alunos da Escola Tuyuka.

E tudo sempre na língua tuyuka; eu conseguindo intervir graças ao apoio das pessoas que “escutam” português.

Flora e professores indígenas sempre sistematizando na escrita tuyuka no quadro negro o que se descobria, se elaborava, registrando assim a construção de conceitos e as propriedades em curso de descobrimento e análise.

A Matemática dos Objetos, dos Instrumentos: A Matemática da Canoa

Nas primeiras oficinas pedi para os participantes trazerem objetos úteis que eles próprios fabricam. Apontei que achava que, em todo uso de técnicas de construção aparecia algo que se conta, algo que se mede. Então apareceu o seguinte fato linguístico: os tuyuka falam de contar e medir com a mesma palavra: KEORE.

Pedi a eles então, que conversassem entre si, na língua tuyuka, sobre como contar e medir (dando exemplos concretos das duas coisas para diferenciá-las, até quando conversadas na língua tuyuka).

Ao querer falar da espessura da parede de uma canoa precisa-se de algum instrumento de medida, precisa estar de acordo sobre alguma unidade a ser utilizada para contá-la e “medir” a dita espessura.

Os tuyuka utilizam a largura de um dedo como unidade de medição para esta espessura.

“A canoa de 5 bancos tem espessura de 3 dedos.

A de 4 bancos, uma espessura de 2 dedos.

A de 3 bancos, uma espessura de 1 dedo”.

Depois enriquece-se a conversa ao descobrir como se obtém tais espessuras finais a partir de um tronco inicial.

Todo o processo de fabricação e de determinação da espessura da parede das canoas se torna objeto

de registro, cada vez mais e mais detalhado.

Se discute como avaliar a distância e a posição dos bancos numa canoa.

Qual o tamanho da vara? Por quê? O que se mede com ela e por quê?

Estes “qual”, “por que” e “como”, no fazer medições, são procedimentos matemáticos.

A Matemática das Redes de Pesca

Um grupo da comunidade decidiu apresentar como são fabricadas as redes de pesca.

Apareceram, então, as varetas-padrão que permitem manter constante o tamanho da malha de cada rede específica. Apareceram cinco padrões.

Para medir o tamanho de uma malha esticada utiliza-se de novo a largura de um dedo. Pudemos então “ordenar” as várias redes e também correlacioná-las com os tamanhos dos peixes que se pretende pegar.

Esta possível “ordenação” corresponde a uma operação matemática fundamental para estudar conjuntos de quaisquer coisas. Fazer tabelas com os possíveis tamanhos das redes numa direção e os peixes que apanham na outra, permite introduzir as noções gerais de “incluir” e “excluir”, de “maior”, “menor”, “filtrar para cima”, “filtrar para baixo”.

Aqui, sim, o professor indígena precisa ter alguma formação na qual estes conceitos (que são comuns a todo exercer da matemática em qualquer parte do mundo) possam ser encontrados nas práticas que serão depois utilizadas na escola com as crianças. É aqui que o formador de professores indígenas precisa ser culto em matemática, o que significa ter encontrado estes conceitos em outros estudos de etnomatemática, sabendo reconhecer sua universalidade atrás da diversidade das suas concretizações.

Esta atitude pedagógica é totalmente diferente do que se pratica nas congeladas salas de aula pelo Brasil e fora dele. Nelas dá-se nomes formais a coisas abstratas e os alunos apenas repetem estes nomes (o “precursor” de 4 é 3, e o “sucessor” de 5 é 6) que parecem não ter nenhuma utilidade, e de fato não tem quando apresentados sem razão prática de existir.

No nosso caso da investigação dos tamanhos das malhas das redes, organizamos sistematicamente as redes e os peixes (de tamanho adulto) que conseguem apanhar e os que escapam.

Assim organizamos e classificamos peixes e redes por tamanhos “sucessivos”. Foi para generalizar aquele conceito que matemáticos franceses criaram as palavras gerais “sucessor” e “precursor”. Pode não ser de grande utilidade imediata no alto rio Tiquié saber essa história. A conto aqui porque ela surgiu dos questionamentos que a comunidade me fez durante nossas oficinas.

Assim o formador pode chegar a enriquecer a pesquisa, dando exemplos tirados da matemática dos brancos, como pode, em outros momentos, dar exemplos tirados da matemática dos antigos egípcios. Mas, primeiro e profundamente, o formador ajudou a comunidade a analisar, organizar, registrar seus conhecimentos próprios e seus procedimentos no que diz respeito à fabricação e utilização de redes de pescar.

Ao fazer isto, fez também matemática, o que possibilitou olhar para práticas matemáticas de outros povos a partir das práticas da própria comunidade.

Ele ajudou o povo Tuyuka a se sentir mais seguro, a superar o reducionismo pedagógico dos brancos, e a viver atividades matemáticas bem mais ricas do que um treinamento “curricular” nas “quatro operações”. De fato, aquelas operações foram também desenvolvidas e utilizadas, por necessidade, ao estudar os tamanhos das redes.

Mais importante ainda do que alcançar noções de conceitos matemáticos de utilidade geral a partir de vivências da comunidade, este procedimento fez todos os participantes exercitarem de verdade (por terem necessidade de fazê-lo) sua capacidade de contar e de operar comparações em sua língua.

O professor-matemático-formador não entendia as discussões em língua tuyuka; não importava; não era para ele que se trabalhava!

Os membros da comunidade fizeram aquele organizar e ordenar acontecer na língua tuyuka e nomes foram escolhidos e construídos para estas operações.

Este processo é o mesmo que cada cultura utiliza para definir sua “linguagem matemática”.

Ao longo dos anos, diferentes conteúdos foram escolhidos para este trabalho de dinamização do processo de estudo para viver, parte saiu dos registros feitos pelos próprios jovens nos seus cadernos: uma listagem de plantas, acompanhada de desenhos nos levou ao estudo do que se chama “simetrias” geométricas nas flores, frutas, sementes e na distribuição espacial dos vários elementos e órgãos das plantas, como as espirais que aparecem na organização das folhas do abacaxi ou da mandioca.

Posteriormente, aquele estudo de regularidades e das operações correspondentes (deslocamento, rotação, reflexão, etc.) tornou-se muito útil no estudo de objetos manufaturados na comunidade (bancos, cestos, brinquedos), e até no estudo cultural, geométrico e de construção, junto com “os velhos” na “sala de aula”, do yuiro (suporte de cuia).

A construção daquele objeto porta-cuia de aspecto cônico, com sua relação com o “ser tuyuka”, tornou-se novamente possível através deste estudo respeitoso e ao mesmo tempo matematicamente exigente.

Cada pessoa se deu conta de que não sabia fabricar aquele objeto, mas soube, num esforço comunitário e tecnicamente criativo, reiniciar a sua confecção, sabendo agora, que, além dos seus valores tradicionais, o yuiro é uma construção de dois “hiperboloides de revolução” gerados por retas e tangentes entre si no cipó da primeira amarração.

Cada pessoa, jovem e “velho”, construiu o seu yuiro e fez matemática ao mesmo tempo. T

odos juntos construímos e registramos cultura no mundo e na escrita tuyuka para outros tuyuka poderem viver mais completos.

Vários outros temas envolveram estudos experimentais e de construção manual, fora e dentro da “sala”.

A Matemática do Tempo

Outro tema estudado foi seguir o passar do tempo diário através da observação do deslocamento

de sombras no chão e nas bordas de um cesto redondo colocado na vertical com um pino horizontal

no seu centro para criar a sombra útil. Mas essa atividade, requerendo observações contínuas e repetidas, perdeu-se na parte “ocidentalizada” do mundo intelectual dos professores tuyuka já poluído pelas perguntas escutadas no mundo branco sobre “se a Terra gira ao redor do Sol ou o Sol ao redor da Terra”.

Aquela poluição, cunha de entrada para uma visão reducionista do mundo natural ao confundir educação e escolha entre respostas contraditórias, às vezes impede uma redescoberta própria genuinamente honesta (é para isto que serve a palavra “diferenciada” na “educação diferenciada”), a partir do que os próprios Tuyuka observam e vivem a milhares de anos na região equatorial da Terra, num processo da elaboração de uma compreensão tuyuka do que nós brancos chamamos de astronomia e aprendemos (se não meramente nos livros teóricos) a partir de observações feitas e pensadas na nossa realidade nas latitudes temperadas das matrizes dos impérios coloniais.

Precisa-se de uma volta às fontes de observação local verdadeiras para construir aquele mundo de entendimento do grande mundo cósmico dentro da vida experiencial e linguística tuyuka.

Outras oficinas/treinamentos de professores, olhando para cima, para o céu verdadeiro deles, aconteceram depois desse. Outras mais ainda precisariam acontecer.

Minha prática educacional no magistério indígena de São Gabriel

São muitas coisas que surgem juntas na minha cabeça: a criança e sua capacidade de curiosidade, seus interesses multifacetados; toda esta iniciativa em potencial que a escola habitual mata. Daí a ideia básica de confiar na capacidade da criança de descobrir as coisas do mundo, organizá-las e apresentá-las aos outros.

A primeira coisa é o respeito ao ser humano que o sistema no qual operamos coloca na posição de “estudante”. Este estudante pode ser uma criança indígena, pode ser um pai de crianças indígenas, pode ser um “velho” que não sabia escrever sua língua.

Todos e todas estão dentro da vida indígena, falando primeiro sua língua materna, vivendo a criação de todos os conceitos úteis à vida (a sobrevivência material, as emoções, as interações sociais) na sua cabeça, pensando na sua língua. Tudo isto que já foi adquirido na primeira infância é o que a situação “escolar indígena” pode fazer florescer, madurar, analisar, conectando o mundo material observado hoje com o pensamento e criações mentais a seu respeito, feitas por antigas gerações. Contribuir para dar poder próprio de sobrevivência a cada povo, à sua expressão própria na sua língua.

Assessores, informadores a partir do que conhecemos, também podemos acompanhar os cursistas nas suas procuras; mas precisam ser suas próprias procuras resultantes dos seus questionamentos. Mas sabemos que não se constrói uma discussão e não se encontram respostas a partir de “achismos” individuais superpostos; portanto, nosso papel consiste em ajudar a desenvolver e utilizar técnicas para encontrar respostas.

Que os próprios cesteiros possam participar do trabalho de investigação dentro do seu mundo linguístico próprio, ou chegar a questionamentos próprios, levantar suas problemáticas de interesse deles naquela época, possivelmente de procura de origens, ou razões próprias do desenvolvimento de certos padrões e não outros, expressas e expressáveis apenas na sua língua.

Ao apresentar para outros os resultados daquela pesquisa feita entre eles próprios (são eles os melhores informantes sobre esta situação, da qual são produto!), eles precisam desenvolver técnicas úteis de apresentação, começando com a pergunta: “em que língua(s)?”. O importante é que este questionamento saia e que a decisão tomada resulte da situação do grupo de formandos.

Conhecimentos, conhecimentos (re)encontrados, são construídos a partir de experiências próprias.

São conhecimentos que resultam de problemáticas que precisam ser resolvidas, não de “matérias escolares” ou “conteúdos disciplinares” a serem “passados” de um suposto sabedor, para supostas mentes vazias estudantis.

Os professores guiarão seus alunos para encontrar as problemáticas de interesse deles,

exatamente como nós (formadores de formadores) os guiamos para investigar as suas e encontrar respostas a cada etapa de oficina, de preferência como parte de um continuado processo de tomada de

consciência individual e decisões comunitárias.

Precisamos estar convencidos da existência de muitos saberes, conhecimentos próprios de cada pessoa, pela sua experiência de vida.

Convencidos do valor destes conhecimentos para a vida de todos.

Os brancos conquistaram, escravizaram e impuseram crenças, chamaram vocês de “selvagens” enquanto forçavam seu pensamento sobre os mais jovens pela escolarização. Vocês fizeram bem em resistir, mas mesmo assim, hoje ainda parece necessário demonstrar que as civilizações indígenas têm tanto valor que a dita “ocidental” de pretensões globais, e demonstrar isto na prática para os próprios indígenas.

A escola do branco e sua metodologia faziam parte do pacote colonizador. Por isso precisamos, juntos, pensar a partir do mundo cultural de vocês próprios, e vocês precisam fazê-lo nas suas línguas, fora do pensamento em português. Temos o respaldo da Constituição de 1988 para fazê-lo. Ela afirma que vocês podem escolher como propagar sua cultura, à sua maneira. Mas na situação atual, o mundo branco oficial é quem paga os professores indígenas e, ao aceitar formalizar sua existência desta maneira, tenta exigir atuações copiadas do mundo escolar habitual, mesmo se demonstradamente falido.

Trabalhando e conversando com os nossos colegas professores indígenas, cada um de nós descobre como o trabalho no I Magistério, concretizado pelo Gilvan através da afirmação impressa de línguas indígenas no livro “Terra das Línguas”, abriu uma nova era de afirmação cultural, de (re)construção da autoestima pela escrita no diverso universo das línguas e maneiras próprias de pensar dos povos.

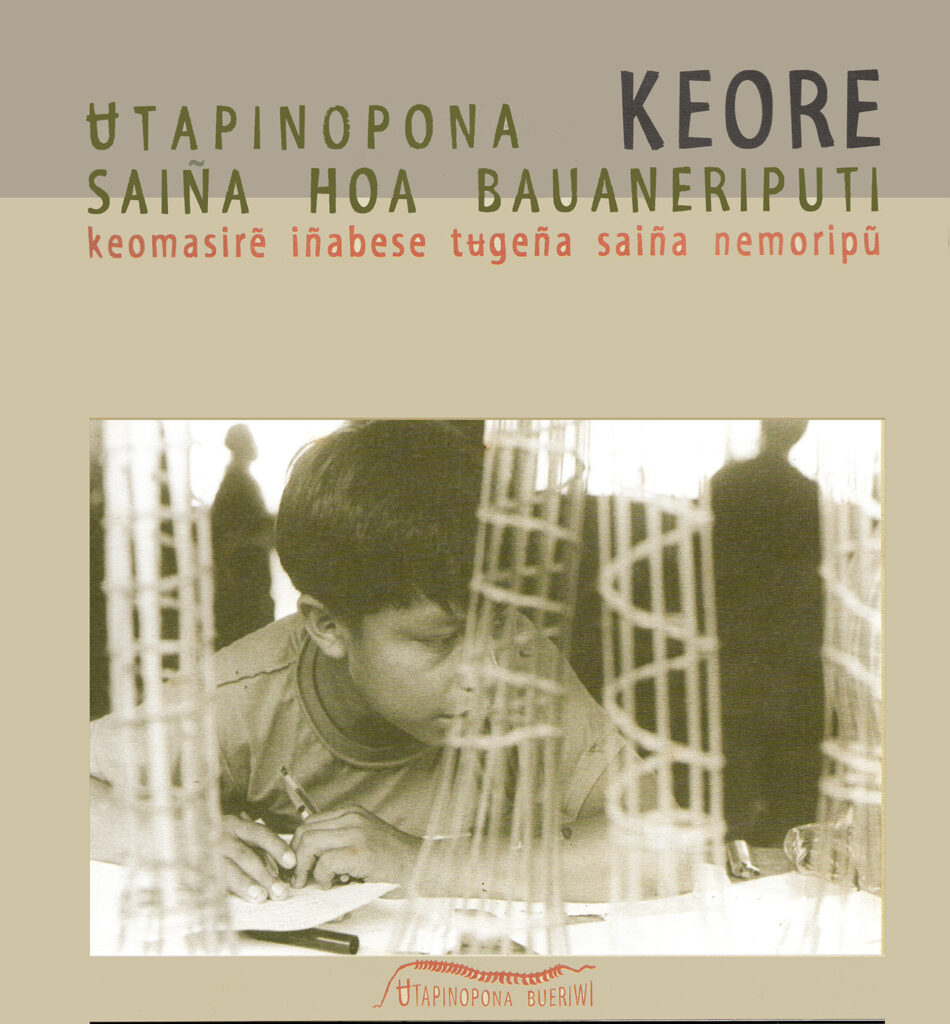

Pessoalmente participei desta mesma retomada de confiança intelectual indígena concretizando-a com a publicação do livro “Keore” dos Tuyuka. Precisamos partir do início. Estes livros não são obras da Flora, do Gilvan ou do Maurice, mas dos muitos participantes em oficinas, conduzidas dentro da Terra Indígena, independentemente de qualquer orientação do mundo oficial branco. Nós apenas assessoramos os participantes a utilizar suas capacidades intelectuais para registrar o que é interessante (para eles e elas) registrar. A construção do registro é vida válida.

Razões profundas da minha prática

Antes de poder agir desta maneira, e para poder colocar em questão a pretendida “transmissão de conhecimentos que o professor supostamente tem e os alunos supostamente não têm”, precisamos ter bem clara nossa postura.

Eu parto do mesmo lugar filosófico que Paulo Freire: confio no valor dos seres humanos, nas suas capacidades tanto físicas como intelectuais, quaisquer que sejam suas origens individuais.

Rejeito, portanto, as ideologias que afirmam diferenças e supremacias, sejam do tipo racial (elas são de fato bem superficiais: partem do aspecto da superfície, da cor da pele apenas), do tipo hereditário (as que correspondem a tentar seguir a transmissão numa linhagem familiar, particularmente de ‘reis’ e ‘nobres’) ou do tipo que ilumina os seres excepcionais desde ‘grandes’ capitalistas até ‘grandes’ cientistas.

Todo o sistema educacional do mundo branco foi construído para preservar e divulgar estas ideologias que permitem manter o que é o mais óbvio ainda hoje: a continuidade histórica da ideologia colonial de dominação e exploração de muitos por alguns.

Conheci na minha juventude a opressão devido à ocupação da minha terra (Paris, na França) pelas tropas nazistas de gente de fala alemã. Comecei a viver a importância da língua materna e paterna ao afirmar minha capacidade de falar deles dentro das minhas referências próprias, na minha língua que ‘eles’ não podiam penetrar. Era a mesma resistência cultural que alguns de vocês praticavam, consciente ou inconscientemente, quando falavam sua língua no pátio do internato, longe dos ouvidos das freiras.

Compartilhei também com Paulo Freire(*) momentos de assessoria conjunta a professores africanos nos primeiros momentos da independência nacional em Angola, o fim da situação de colônia. Nosso papel foi de ajudar a ver o mundo como ele é e pensar em construir o novo a partir do presente, sabendo que o presente se construiu sobre o passado.

(*) Que também foi descrito por ele próprio com certa ironia no livro de Sam Anderson e Maurice Bazin, “Ciência e (In)Dependência – O Terceiro Mundo face à Ciência e Tecnologia”.

Assim, o professor de física que sou (por definição no mundo reducionista branco europeu) não ia dar

aulas de teoria da relatividade na escola onde se reuniram os 35 professores que ficaram no país depois

da independência.

As problemáticas a enfrentar, o que interessava e precisava ser definido, eram do tipo: “que coisas africanas têm a ver com esta sala, chamada laboratório de física, na qual nos reunimos?”.

E um participante que era também encarregado do museu de antropologia, levou a gente a ver os antigos fornos de barro nos quais se fundia ferro, estudar como funcionam, decidir fazê-los funcionar.

Isto me lembra a iniciativa do professor/estudante em Taracuá que propôs construir uma maloca para

responder à problemática de como se construía.

De volta ao laboratório de física em Luanda, fundimos ferro a partir de pedaços do minério que se exportava sem tratá-lo e de carvão esmagado, utilizando alguns moldes refratários que dormiam nos armários, e as chamas dos chamados “bicos de Bunsen”. Então, estávamos fazendo ciência e tecnologia de verdade, com todas as nossas mãos juntas, como faziam os ferreiros africanos.

Neste fazer, os professores descobriam o conteúdo das técnicas e, por sua vez, as dominavam como seus próprios antepassados. Os conhecimentos de “metalurgia” estavam sendo (re)construídos por todos, juntos. Este é um exemplo do que é ensinar pela prática, a partir de problemas de interesse formulados através de perguntas: “como se faz o ferro?” ou, primeiro, “como se fazia o ferro?” ou “como se faz uma maloca?”.

A pedagogia que se desenvolve nestas situações de libertação da opressão educacional do colonizador exige voltar às fontes próprias e, no caso das coisas de interesse técnico, retomar estas técnicas. Isto leva ao que Freire nomeou “conscientização”, uma tomada de consciência do seu valor próprio e do valor da sua própria cultura. A revigorização da atividade de cestaria entre os Baniwa pode ser olhada desta maneira. Mas, hoje, na nossa conversa sobre formação de professores, qual pode ser a contribuição dos cesteiros e dos próprios objetos tecidos?

É aqui que precisamos voltar à pergunta principal: que é isto, “educar”? Que junta com “para quê?” e “para quem?”.

E nossa primeira responsabilidade é admitir que as respostas precisam ser construídas pelas pessoas envolvidas naquela vida dita educacional. Precisamos enfrentar juntos, todos, estas perguntas fundamentais, para encontrar nossos fundamentos próprios. E isto com a firme consciência de que existe um contexto histórico que nos formou a nós próprios.

Então, teremos de onde partir para fazer nossa própria história, nossa própria caminhada de perguntas interessantes, de levantamentos de problemáticas preocupantes e que precisam ser atendidas para ser, possivelmente, resolvidas.

Antes quero voltar à situação das antigas colônias portuguesas da África. Uma coisa faltou, para não dizer falhou, na “libertação do jugo colonial”. Tomaram decisões em termos de “política linguística” no sistema educacional, sem que a existência de questionamentos a respeito do uso e do papel das línguas fossa levantada e discutida entre os interessados.

Presos na ideologia do progresso, da suposta necessidade do desenvolvimento modernizante, esquecendo-se de que os povos africanos e suas numerosas línguas existiam como civilizações que faziam e falavam de metalurgia antes dos europeus, as lideranças políticas acompanhadas pelo próprio Paulo Freire declararam que a língua portuguesa ia ser a língua oficial e única língua de ensino de escrita. Em qualquer lugar, pretendeu-se alfabetizar em português.

Aquele “método Paulo Freire” que se encontra nas bibliotecas das universidades brasileiras foi muito valioso quando utilizado entre os camponeses nordestinos brasileiros de língua materna portuguesa, partindo de discussões e palavras relevantes nas lutas no campo. Mas nas florestas da Guiné-Bissau onde a riqueza multilinguística é comparável à do alto rio Negro, alfabetizar em português foi e continua sendo uma tarefa artificial e opressora, uma imposição alienante porque sem possibilidade de utilizar palavras relevantes da vida inicial das crianças, vida na qual todo o pensamento foi desenvolvido numa língua autóctone.

E com seis anos a criança deve utilizar símbolos escritos para representar palavras que ressoam com sentido na sua cabeça. Parece que ninguém perguntou “para quê?” quando a resposta já estava à vista: algumas crianças iam eventualmente poder entrar na “vida moderna” e juntar-se à privilegiada elite nacional, transando aquela vida em português e dólares.

No alto rio Negro a questão do valor da diversidade linguística foi levantada. Os interditos linguísticos exercidos pelas freiras e comparsas variados estão sendo contados, analisados e reconhecidos

como repressão cultural. A formalização de direitos indígenas específicos na Constituição permitiu abrir o questionamento do passado e as discussões de escolhas para o futuro.

A escola que conhecemos, tanto eu na França como vocês na Amazônia, faz dos professores o que o professor José Tuyuka descreveu como “guardiões de prisão”.

Os professores sabiam apenas forçar conhecimentos goela abaixo dos estudantes, insistindo, limitando, ao invés de abrir a felicidade da criança a partir da sua curiosidade.

Fazia repetir ou recitar, ao invés de solicitar criações próprias e procuras iniciadas pelos interesses das crianças.

Para que futuros professores como os jovens reunidos nos magistérios indígenas de São Gabriel

possam atuar conscientemente como libertadores de iniciativas intelectuais das crianças, facilitadores da sua realização intelectual, precisa-se levá-los a viver esta mesma experiência.

Nós facilitaremos o processo de atividade intelectual própria a partir do que, na situação deles hoje, apresenta problemas e questionamentos. Neste sentido, nosso papel é de dinamizadores do processo de levantamento das problemáticas deles.

Bazin saudoso, que vc e Higino tenham convertido suas energias numa potência de saberes instigantes e múltiplos! Que possamos ainda usufruir de seus encontros em outros mundos. Jamais esqueceremos da vibração dos dois juntos. Que

Bom: nos contagiaram !!!

Esse comentário é também uma sugestão.

Dado que Maurice Bazin fez esse trabalho junto com a gente do ISA mas, sobretudo com o ânimo e luz do prof e liderança Higino Pimentel Tenório, que faleceu de covid19 no dia 18 de junho em Manaus… quem sabe pudessem de alguma maneira, fazer uma homenagem aos dois. Que eles possam ´nos ver´ de lá, com alguma esperança sobre nós…

Sim, vai ser um prazer. Você pode me mandar paulo.olonese@fiocruz.br mais informações sobre o Prof. Higino para incluirmos e talvez fazer uma matéria especial pra ele também?

Muito obrigado pelo comentário, Profa. Flora. Estou resgatando artigos e matérias do Bazin e colocando aqui aos poucos. Se tiver algum material do prof. Higino que possamos divulgar aqui também, será um enorme prazer homenagear nossos mestres, sempre. Desculpe a demora em responder, pois fiquei um pouco ausente do site por conta de problemas pessoais. Sugestões de artigos e matérias do Higino envie pra paulo.colonese@fiocruz.br